Faire silence

Nos insomnies raconte d’abord un « secret de famille » : la narratrice, ses frères jumeaux, sa mère et surtout son père souffrent d’insomnie. Personne n’a de prénom ou de nom, comme si cette souffrance les rendait semblables à des millions de personnes. Ces insomnies affectent particulièrement le père de sorte que la vie des autres est rythmée par les « chutpapadort » et des mots comme départementale, N20, couloir aérien, lotissement, des mots que la petite fille entend sans forcément savoir à quoi ils renvoient. Il est aussi question de « maldedos » ou « maldetête ». Il faut s’adapter.

Mais silence aussi sur le passé : « Nous avions très peu de photographies dit la narratrice : dans cette famille, on laissait les souvenirs se dissiper comme des éclipses dans la mémoire ». Après sa mort, un fagot de souvenirs donnés par ses parents dira vaguement qui il était et son dernier achat avant de mourir, plus encore.

Si l’on souhaitait en savoir plus sur lui, peut-être faudrait-il s’adresser au « fauve », à Goritsa, devenu Hermès quand il n’est plus là : sa chienne. Avec le gilet marron qui n’existait pas sans lui, avec le journal par lequel il aimait « s’informer », le café et les cigarillos, l’animal est son lien le plus fort à la vie.

Il faut également tenir compte des espaces. Ils sont désignés dès le début du roman : ceux de la maison au petit matin, salle de bain et cuisine, puis la Mazda qui l’amène au travail (quand il y est, ce qui reste assez vague) et cette banlieue périurbaine, ni ville ni campagne, dans l’Essonne. Un lotissement est en cours de construction, avec toutes les nuisances qui en résultent. Paris est très loin que l’on ne visite qu’en sortie scolaire. Dans les nuits difficiles que connaissent les personnages, le « long serpent lumineux » des véhicules, sur la N20 toute proche forme un arrière-plan sonore, un ronronnement permanent, qui, écrit la narratrice « pénétrait la membrane de mes rêves ».

Plus tard, avec l’entrée au lycée, le RER élargira l’espace, offrant la liberté qui a longtemps manqué. Et la narratrice pourra enfin travailler dans le cagibi qui servait de bureau au père.

S’il est un autre espace important, c’est le sud. Finie l’insomnie, du moins pendant un temps, avant qu’elle ne se mette à « contaminer l’été ». On rejoint le camping et la mer dans « lavoituredepapa ». Cette Mazda « trait d’union entre la maison et le reste du monde » est « un trait d’union qui se faisait barrage, épreuve ». Le père est plus facile à vivre pendant les vacances, il fait rire la famille, grâce à son humour. Il ne se livre cependant pas plus qu’à son habitude. La voituredemaman est un autre lieu : « alors cette voiture devint un havre, un havre pour échapper à ce monde de silence et de déni, ce monde nettoyé de l’existence du père. Un havre, où nous édictions nos propres règles, émaillé de nos mots à nous, évocation de son enfance, de bonbons à la menthe, de caresses à la chienne, de mie chaude et d’odeur de zeste d’agrumes ».

Le père était aussi celui qu’il fallait attendre pour diner. Il prétextait un appel téléphonique pour retarder sa venue. Un détail, là aussi, traduit cette emprise et le malaise qui en découle. La fillette se rappelle les cordons bleus qu’elle mangeait froid. Sentir, après sa mort qu’elle n’aurait plus à attendre est un soulagement : « Une vague de chaleur m’envahit ».

On ne saura jamais de quoi le père est mort, comment cela s’est passé et une camarade de lycée, Leïla, le comprend en venant chez la narratrice, comprenant aussitôt « qu’il n’y avait pas de place pour un père chez toi ». La narratrice est désemparée, avant que Leïla ne pose la bonne question : « Elle finit par briser le silence de la plus délicate des manières : « Comment s’appelait-il ? »

On ne le saura pas mais une porte s’est enfin ouverte, et toutes les fenêtres. Sa vie change ; les mots reprennent sens : « les mots allaient cesser d’être des faux semblants, des carcans, figé, des chaînes ; j’étais libérée de ces ombres de mots, de cequisépassé, de lafaçondontças’estpassé, des problèmespsychologiques (…) ces ombres de mots qui empêchaient voir les choses pour ce qu’elles étaient.

Les mots étaient des fauves auxquels on avait rendu leur liberté.

Cette liberté était vertigineuse ».

D’une certaine manière, elle a retrouvé « la nuit soyeuse » qu’elle ne connaissait que chez sa copine Marion, quand elle dormait chez elle, enfant.

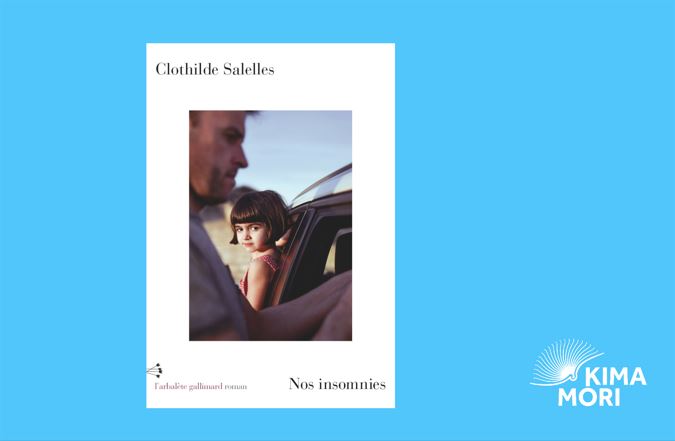

NOS INSOMNIES

NOS INSOMNIES

Clothilde Salelles

éd. Gallimard 2025

Collection L'Arbalète

Cet article a été conçu et rédigé par Yassi Nasseri, fondatrice de Kimamori.