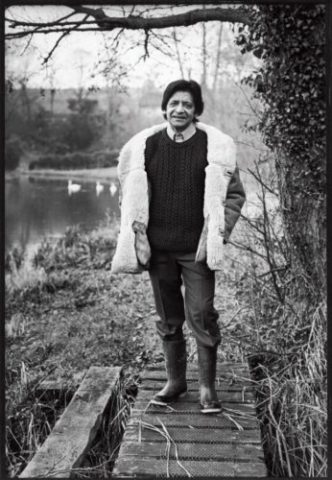

L'écrivain, essayiste et Prix Nobel de littérature V.S. Naipaul (Sir Vidiadhar Surajprasad Naipaul) est décédé le 11 août 2018. J'ai lu bien des choses sur lui à cette occasion, articles de presse, hommages et autre. Mais qui peut mieux parler de lui que lui-même ? L'homme est un mystère, quand il n'est pas décrit comme misogyne, raciste, fruit du post-colonialisme et j'en passe. Mais tous s'accordent pour reconnaître l'écrivain. Alors j'ai eu envie de traduire et partager avec vous cet essai où il parle de l'écrivain, en général, et aussi en particulier, le constituant. L'article est paru dans le New York Review of Books le 23 avril 1987 sous le titre "On being a writer".

Je ne sais pas trop quand je suis devenu écrivain. Je peux passer en revue certaines dates ou anecdotes de ma carrière. Mais le processus lui-même reste mystérieux. C'est mystérieux par exemple que l'ambition soit venue d'abord – le désir d'être écrivain, d'avoir cette distinction, cette renommée – et que cette ambition soit venue bien avant que j'aie une quelconque idée de ce que je pourrais écrire.

Je me rappelle ces longues marches que je faisais le premier semestre que je passai à Oxford en 1950 – je me rappelle les chemins, les feuilles d'automne, les voitures et les camions qui passaient, faisant virevolter les feuilles – où je me demandais ce que j'allais écrire. J'avais travaillé dur pour obtenir la bourse d'études et être accepté à Oxford, pour devenir écrivain. Mais une fois à Oxford, je ne savais pas quoi écrire. Et au fond, j'imagine que si je n'avais pas été poussé par une urgence absolue, un semblant de panique on pourrait dire, je n'aurais probablement jamais écrit. L'idée de mettre de côté l'ambition était très reposante et désirable – dans ce sens où l'on disait que le sommeil devait être désirable pour les soldats de Napoléon lors de leur retraite de Moscou.

Je trouvais cela artificiel, cette affaire de s'asseoir, pour écrire un livre. Et c'est une sensation qui m'est toujours restée, toutes ces années plus tard, au démarrage d'un livre – je parle là d'un projet de roman. Aucun thème, aucune histoire précise ne m'accompagnent. Bien des choses m'accompagnent ; j'entreprends l'écriture de la part artificielle, en pleine conscience, de tant de livres ; jusqu'au moment où finalement une impulsion profonde – celle que je recherchais – me possède, et me voilà à mettre les voiles pour mon année de labeur. Et là encore c'est mystérieux, qu'en partant de l'artifice on puisse atteindre et faire émerger ce qui se trouve au plus profond de notre âme, notre cœur, notre mémoire.

La littérature n'est pas comme la musique ; ce n'est pas pour les jeunes, il n'y a pas d'écrivain prodige. La connaissance ou l'expérience qu'un écrivain cherche à transmettre est sociale ou sentimentale ; cela prend du temps, cela peut prendre toute une vie d'homme, d'intégrer cette expérience, de comprendre ce qui a été traversé ; et cela demande un grand soin et du tact pour préserver la nature de l'expérience, éviter qu'elle soit perdue ou diluée dans un genre non adapté. Le genre employé par un autre sert les pensées d'un autre.

Tout genre littéraire est artificiel et ils sont tous constamment en train de changer et de s'accorder aux nouvelles tendances et tonalités de la culture. À une certaine époque, par exemple, quelqu'un au penchant littéraire sérieux aurait pensé écrire pour le théâtre, aurait fait d'une manière ou d'une autre quelque chose dont je suis incapable : arranger son matériau en scènes et actes ; il n'aurait pas écrit pour une publication, il aurait écrit des rôles pour attirer les comédiens, et (je tiens cela d'une personne qui a écrit des pièces de théâtre) il se serait projeté assis dans les rangs de l'orchestre, pour faciliter son processus de création.

À un autre moment, une époque sans radio ni disques, une époque dominée par la chose imprimée, celui qui désirait écrire aurait été tenu de structurer son récit de sorte à pouvoir le découper en chapitres courts, courant sur des mois, ou remplissant trois gros volumes. Avant cela encore, un écrivain se serait lancé dans une entreprise de récits narrés en vers, ou d'une tragédie en vers, avec ou sans rimes, voire une épopée en vers.

Tous ces genres, qui peuvent nous paraître artificiels aujourd'hui, auraient été aussi naturels et justes pour ceux qui les employaient que le genre standard du roman pour nous aujourd'hui. Il n'en reste pas moins que le roman est un genre artificiel, avec ses simplifications et ses distorsions, ses scènes artificielles, et sa notion propre de l'expérience c'est-à-dire une crise qui doit être résolue avant que le vie prenne fin en suivant son cours naturel. Je décris ici, dans les grands traits, la sensation de l'artificialité telle que je la ressentais au tout début, quand j'essayais d'écrire et que je me demandais quelle part de mon expérience de vie pourrait être taillée pour convenir à cette forme - me demandant en réalité, et de manière parfaitement insidieuse, comment je pourrais adapter ou falsifier mon expérience personnelle pour la faire rentrer dans le grand canon littéraire.

Les genres littéraires sont nécessaires : l'expérience doit être transmise suivant des modes acceptées et directement compréhensibles. Mais certains genres, tout comme les modes vestimentaires, peuvent dépasser les limites. Et alors, au lieu de rendre l'expérience cristalline et affinée, ces genres viennent la falsifier ou l'alourdir tel un fardeau. Un Trollope qui pose son décor (le Trollope qui est un observateur social et qui détient une connaissance vaste tant de la société que du monde du travail, une connaissance plus grande encore que celle de Dickens) est enchanteur. Mais j'ai du mal avec le Trollope qui, après avoir posé son décor, se met à dérouler un récit dont j'avais déjà reçu le suc social ou philosophique dans les premières pages. Thackeray me fait le même effet : je perçois à quel point le besoin d'histoire et d'intrigue lui pesaient sur les épaules en fardeau à porter.

La notion que nous avons des plaisirs littéraires et romanesques ont simplement changé ces cent dernières années. Tous les écrits du siècle dernier, et le cinéma et la télévision de ce temps, nous ont rendu plus rapides. Et les écrivains anglais du dix-neuvième siècle qui m'offrent le plus de plaisir romanesque (parce qu'ils ouvrent une fenêtre sur des vies humaines et incitent à la réflexion) sont des écrivains qui en leur temps n'auraient absolument pas été vu comme des romanciers.

Je pense à des écrivains comme Richard Jefferies, dont les essais sur les agriculteurs portent tant de connaissance et d'expérience qu'elles contiennent souvent des vies entières. Ou William Hazlitt. Ou Charles Lamb, le rustre et mélancolique, non pas le doux et cul-cul essayiste de légende. Ou William Cobbett, le journaliste et pamphlétaire, traçant dans les campagnes, qui dans sa prose à couper le souffle, et avec ses préjudices hâtives, donnait l'image la plus limpide des routes et champs et gens et motels et nourriture. Tous ces écrivains auraient eu leurs dons dilués ou pervertis par la forme du roman tel qu'elle se présentait en leur temps. Tous autant qu'ils étaient, et romanesques dans les plaisirs qu'ils nous offrent, il avaient trouvé leurs propres genres.

Tout écrivain sérieux se doit d'être original ; il ne peut pas se contenter de faire ce qui a été déjà fait ou de proposer une autre version de la chose existante. C'est pour cela que tout écrivain sérieux devient sensible à cette question de genre ; parce qu'il sait que malgré toutes les influences et stimulations qu'il a reçu des écrivains qu'il a lu ou qu'il lit, les formes adoptées correspondaient à l'expérience de ces écrivains-là, et ne peuvent coller parfaitement à la sienne.

Le regretté Philip Larkin (original et très notable, notamment dans ses premières oeuvres) pensait que le genre et le contenu étaient indivisibles. Il travaillait lentement, disait-il. “On cherche ce que l'on veut dire et la manière de le dire ; cela prend du temps.” Ça parait simple, mais relève d'un travail difficile. La littérature n'est pas comme la musique ; ce n'est pas pour les jeunes, il n'y a pas d'écrivain prodige. La connaissance ou l'expérience qu'un écrivain cherche à transmettre est sociale ou sentimentale ; cela prend du temps, cela peut prendre toute une vie d'homme, d'intégrer cette expérience, de comprendre ce qui a été traversé ; et cela demande un grand soin et du tact pour préserver la nature de l'expérience, éviter qu'elle soit perdue ou diluée dans un genre non adapté. Le genre employé par un autre sert les pensées d'un autre.

J'ai toujours été préoccupé par cette question de genre, et même de vocabulaire, parce que très tôt j'ai réalisé qu'entre la littérature que je connaissais et que je lisais, la littéraire qui faisait germer mon ambition propre, entre cela et mon vécu, il y avait une division, une dissonance. Et très vite j'ai compris qu'il n'était pas question de singer bêtement les genres.

Dans un de ses premiers livres James Joyce a parlé de sa difficulté (ou de celle de son héro) avec la langue anglaise. “Cette langue dans laquelle nous parlons est la sienne avant d'être la mienne. Comme les mots maison, Christ, bière, maître, sont différents sur ses lèvres et sur les miennes ! Je ne peux écrire ou prononcer ces mots sans une intranquillité de l'esprit... Mon âme est tourmentée à l'ombre de son langage.”

James Joyce était un expérimentateur de la plus pure des formes : le genre scindé du contenu. Et le propos de James Joyce au sujet du langage n'est pas le mien. Je n'ai jamais ressenti cela comme le problème de la langue anglaise (la langue en tant que langage). Ma source d'inquiétude est le vocabulaire, les différentes significations et associations des mots. Jardin, maison, plantation, jardinier, propriété : ces mots ont un sens en anglais, et un sens tout à fait différent pour celui qui vient de Trinidad, une colonie agricole, une colonie établie sur la base même de la plantation agricole. Comment, alors, pouvais-je écrire en toute honnêteté ou justesse si les mots que j'utilisais et qui ont des connotations personnelles pour moi, sont, pour le lecteur, criblés d'associations relevant d'une littérature plus ancienne ? Pour rendre réellement ma vision des choses j'ai senti que je devais me définir en tant qu'écrivain ou narrateur ; il me fallait ré-interpréter les choses. J'ai essayé de faire cela de différentes manières au fil de ma carrière. Et aujourd'hui, après deux ans de travail, je viens juste de finir un livre dans lequel je pense que j'ai enfin réussi à intégrer dans mon récit cet esprit de ré-interprétation.

Ma quête a toujours été celle de la vérité, la vérité d'une expérience particulière qui renferme les contours du moi écrivain. Et pourtant, je me rends bien compte, après avoir terminé ce livre que le processus de création continue d'être aussi mystérieux qu'avant.

Ma quête a toujours été celle de la vérité, la vérité d'une expérience particulière qui renferme les contours du moi écrivain. Et pourtant, je me rends bien compte, après avoir terminé ce livre que le processus de création continue d'être aussi mystérieux qu'avant.

Le critique français Sainte-Beuve pensait que les détails de la vie personnelle d'un écrivain apportaient nombre d'éclairages sur l'écrivain. Cette méthode de Sainte-Beuve fut fortement décriée par Proust dans un étrange livre (d'un genre étrange et original et magnifique, pour partie autobiographique, pour partie critique littéraire, pour partie fiction) sous le titre Contre Sainte-Beuve, où la critique du critique et de sa méthode, en livrant l'amour de l'écrivain pour les lettres livre aussi les éléments fictifs et autobiographiques de l'oeuvre.

“Cette méthode”, écrit Proust (traduction anglaise de Sylvia Townsend Warner) – et il parle de la méthode de Sainte-Beuve - cette méthode méconnaît ce qu’une fréquentation un peu profonde avec nous-mêmes nous apprend : qu’un livre est le produit d’un autre moi que celui que nous manifestons dans nos habitudes, dans la société, dans nos vices. Ce moi-là, si nous voulons essayer de le comprendre, c’est au fond de nous-mêmes, en essayant de le recréer en nous, que nous pouvons y parvenir. Et un peu plus avant, Proust élucide : “La conséquence de cela est qu'il existe quelque chose de bien plus superficiel et vide dans la paternité d'un écrivain, quelque chose de bien plus profond et plus contemplatif dans sa vie privée ...* En réalité ce qu'on donne au public, c'est ce qu'on a écrit seul, pour soi-même, c'est bien l'oeuvre de soi. Ce qu'on donne à l'intimité, c'est-a-dire à la conversation (si raffinée soit-elle...), c'est l'oeuvre d'un soi bien plus extérieur, non pas du moi profond qu'on ne retrouve qu'en faisant abstraction des autres et du moi qui connaît les autres.”

Et c'est curieux (même si ce n'est pas réellement surprenant) que quasiment la même pensée sur le moi de l'écriture d'un écrivain ait été exprimée par un écrivain bien différent, Somerset Maugham. Dans son portrait fictionnel de Thomas Hardy dans La ronde de l'amour, Maugham, frappé d'une inspiration merveilleuse, (qui lui valut bien des récriminations) montrait le romancier tragique de Wessex comme étant extraordinairement ordinaire dans sa vie privée, et pour cette raison même mystérieux. “J'avais l'impression que” (et c'est Maugham qui résume sa pensée) “ le vrai homme, inconnu et solitaire jusque dans la mort, était un spectre qui menait son chemin en silence, inaperçu entre l'écrivain de ses livres et l'homme qui menait sa vie, et souriait avec un détachement ironique aux deux pantins...”

Les photos de V.S. Naipaul présentées dans l'article ont été prises par :

- Ulla Montan (Time Life, Getty),

- Carolyn Djanogly.

* Le texte original extrait de Contre Sainte-Beuve de Proust étant écrit en français, je l'ai restitué tel quel au lieu de retraduire la traduction de Sylvia Townsend Werner en français. Néanmoins je n'ai pas réussi à retrouver une des phrases traduites dans le texte original de Proust, je l'ai donc traduite moi-même en l'annotant d'un *.

note de traduction : j'ai souhaité restituer le texte de Naipaul en respectant parfaitement sa syntaxe et sa construction, parfois chargée et difficile à suivre. L'alléger m'aurait paru être une trahison envers l'esprit complexe de cet homme.