Le club de lecture du mois d’avril s’est tenu pendant les vacances scolaires de Pacques. Vous étiez donc nombreux à être absents. Nous vous remercions d’avoir pris la peine de nous prévenir ; parce que cela n’a jamais été exigé dans le cadre des règles établies, nous l’avons particulièrement apprécié… Et puis, nous avons été ravies de voir que notre cercle était malgré tout bien fourni. Comme il nous est désormais coutumier nous nous sommes retrouvés autour d’un thé et des discussions amicales avant d’attaquer le coeur du sujet : les livres et leur actualité !

Le club de lecture du mois d’avril s’est tenu pendant les vacances scolaires de Pacques. Vous étiez donc nombreux à être absents. Nous vous remercions d’avoir pris la peine de nous prévenir ; parce que cela n’a jamais été exigé dans le cadre des règles établies, nous l’avons particulièrement apprécié… Et puis, nous avons été ravies de voir que notre cercle était malgré tout bien fourni. Comme il nous est désormais coutumier nous nous sommes retrouvés autour d’un thé et des discussions amicales avant d’attaquer le coeur du sujet : les livres et leur actualité !

Yassi a fait un petit tour des nouvelles récentes en commençant par la liste des finalistes du Prix Man Booker International révélée en avril. Un des romans français présents dans la première sélection, Vernon Subutex 1 de Virginie Despentes est retenu dans cette deuxième liste. Les deux écrivains déjà lauréats de ce prix dans le passé, la coréenne Han Kang pour « White Book » et le hongrois Laszlo Kraznahorkai pour « The world goes on » sont encore sélectionnés. Les autres finalistes sont l’irakien Ahmed Saadawi pour son Frankenstein à Bagdad (Grand Prix de l’Imaginaire 2017), la polonaise Olga Tokarczuk pour « Flights » et l’espagnol Antonio Munoz Molina pour « Comme l’ombre qui s’en va ». Les titres apparaissant en anglais dans le texte ne sont pas encore traduits en français. L’éditeur de Han Kang, le serpent à plumes, a annoncé que ce roman était en cours de traduction et serait disponible début 2019. N’hésitez pas à consulter cet article pour avoir plus de détail sur ces titres.

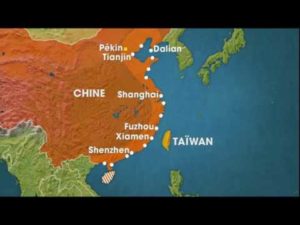

Mais Yassi tenait surtout à nous faire part de la polémique qui a eu lieu à l’occasion de l’annonce des romans retenus dans la première sélection. Wu Ming Yi, écrivain taïwanais faisait partie de cette liste pour son roman « The Stolen Bicycle ». Or quelques jours après cette annonce l’institution du Man Booker a modifié le pays d’originie de l’écrivain, en faisant apparaître la mention « Taïwan, Chine », reculant devant les pressions apposées par l’ambassade de Chine à Londres qui estimaient que Taïwan est une province de Chine.  L’écrivain s’est dit mécontent de cette décision d’autant plus que son roman restitue justement l’histoire de son pays. Il a fait l’objet de menaces et harcèlements sur les réseaux sociaux, mais a été soutenu malgré tout par d’autres écrivains dont Tan Twan Eng (Yassi nous avait recommandé son livre « Le jardin des brumes du soir » le mois dernier). Mais très vite le Man Booker est revenu sur sa décision. Wu Ming Yi était de nouveau originaire de Taïwan ! Il s’avère que l’ambassade de Chine n’a pas tenu à reconnaître officiellement les pressions exercées. L’ambassadeur a simplement statué dans un discours que « tous savaient bien que la Chine était Une »… Eh oui, la sphère politique se mêle de la vie culturelle. Et c’est un honneur pour un pays de voir un de ses ressortissants être porté aux nues, éventuellement lauréat d’un grand prix littéraire. Cet incident nous rendra attentif aux intentions de la Chine de souhaiter être ouvertement une grande puissance mondiale, peut-être même, d’après certains analystes historiens, « une alternative au modèle capitaliste représenté par les Etats-Unis ».

L’écrivain s’est dit mécontent de cette décision d’autant plus que son roman restitue justement l’histoire de son pays. Il a fait l’objet de menaces et harcèlements sur les réseaux sociaux, mais a été soutenu malgré tout par d’autres écrivains dont Tan Twan Eng (Yassi nous avait recommandé son livre « Le jardin des brumes du soir » le mois dernier). Mais très vite le Man Booker est revenu sur sa décision. Wu Ming Yi était de nouveau originaire de Taïwan ! Il s’avère que l’ambassade de Chine n’a pas tenu à reconnaître officiellement les pressions exercées. L’ambassadeur a simplement statué dans un discours que « tous savaient bien que la Chine était Une »… Eh oui, la sphère politique se mêle de la vie culturelle. Et c’est un honneur pour un pays de voir un de ses ressortissants être porté aux nues, éventuellement lauréat d’un grand prix littéraire. Cet incident nous rendra attentif aux intentions de la Chine de souhaiter être ouvertement une grande puissance mondiale, peut-être même, d’après certains analystes historiens, « une alternative au modèle capitaliste représenté par les Etats-Unis ».

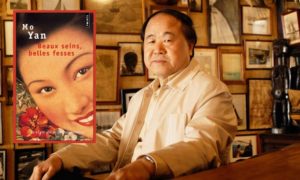

Marie-Magdeleine s’interrogeait alors au sujet de l’écrivain chinois, Prix Nobel de littérature 2012, Mo Yan qu’Hélène avait lu aussi. Toutes deux avaient été marquées par ses romans, notamment par « Beaux seins, belles fesses » et « Le supplice du santal ». En quoi cet écrivain avec sa manière de dépeindre la sociologie de la Chine profonde rehaussait l’image du pays ? N’avait-il pas été mis en cause par le point de vue strict et étatique avant ou après avoir remporté le Prix Nobel ? Yassi imaginait que malgré l’image peu attrayante qu’il donnait de la vie des chinois du peuple et de la politique menée par la révolution culturelle, « l’Empire du Milieu » devait être fier de compter parmi ses écrivains un Nobel de Littérature. Pour s’être penchée sur le sujet depuis notre rencontre elle a appris que « Mo Yan » était un pseudonyme qui signifie celui qui ne parle pas. Car bien entendu ses parents l’avaient mis en garde, l’incitant à ne pas s’exprimer trop ouvertement sur des sujets sensibles…

En quoi cet écrivain avec sa manière de dépeindre la sociologie de la Chine profonde rehaussait l’image du pays ? N’avait-il pas été mis en cause par le point de vue strict et étatique avant ou après avoir remporté le Prix Nobel ? Yassi imaginait que malgré l’image peu attrayante qu’il donnait de la vie des chinois du peuple et de la politique menée par la révolution culturelle, « l’Empire du Milieu » devait être fier de compter parmi ses écrivains un Nobel de Littérature. Pour s’être penchée sur le sujet depuis notre rencontre elle a appris que « Mo Yan » était un pseudonyme qui signifie celui qui ne parle pas. Car bien entendu ses parents l’avaient mis en garde, l’incitant à ne pas s’exprimer trop ouvertement sur des sujets sensibles…

Affaire à suivre, donc, sur les positions culturelles de la Chine, mais non pas dans le cadre du Prix Man Booker International 2018 puisque Wu Ming-Yi n’a pas été retenu parmi les finalistes. Yassi nous a dit qu’elle allait le lire et nous en parler. Notons qu’un autre de ses romans, traduit en français et édité par l’Asiathèque, le Magicien sur la passerelle, fait partie de la sélection du Prix de la Littérature Asiatique Emile Guimet 2018.

De façon plus anecdotique Yassi nous a fait part des autres prix internationaux qui avaient retenu un roman français traduit en anglais. Il s’agit du Prix International Littéraire de Dublin qui a maintenu dans sa sélection de finalistes Marie NDiaye pour « Ladivine » paru en France dans sa version originale en 2013. Elle nous a indiqué aussi que son écrivain pakistanais chéri, Mohsin Hamid, était le lauréat 2018 du Prix littéraire Aspen pour « Exit West », paru tout récemment en français sous le même titre par les éditions Grasset. Pour finir elle nous a informé de la création d’un nouveau prix littérature, par la Brasserie Barbès. Décerné par un jury de 11 membres, présidé par Antoine de Caunes, il récompensera le meilleur ouvrage littéraire mettant la musique à l’honneur.

De façon plus anecdotique Yassi nous a fait part des autres prix internationaux qui avaient retenu un roman français traduit en anglais. Il s’agit du Prix International Littéraire de Dublin qui a maintenu dans sa sélection de finalistes Marie NDiaye pour « Ladivine » paru en France dans sa version originale en 2013. Elle nous a indiqué aussi que son écrivain pakistanais chéri, Mohsin Hamid, était le lauréat 2018 du Prix littéraire Aspen pour « Exit West », paru tout récemment en français sous le même titre par les éditions Grasset. Pour finir elle nous a informé de la création d’un nouveau prix littérature, par la Brasserie Barbès. Décerné par un jury de 11 membres, présidé par Antoine de Caunes, il récompensera le meilleur ouvrage littéraire mettant la musique à l’honneur.

Toujours pour mettre en lumière l’actualité du livre Yassi avait choisi de partager avec nous la publication de trois livres qui nous font connaître l’esprit et les arts du Japon. Il s’agissait d’une première publication, d’une ré-édition et d’une nouvelle traduction qu’elle nous recommandait vivement. Elle a commencé par nous parler de la nouvelle traduction réalisée par Ryoko Sekiguchi et Patrick Honoré de l' »Éloge de l’ombre » de Tanizaki, paru désormais sous le titre « Louange de l’ombre ». Ecrit en 1933 et traduit pour la première fois en français en 1977 le récit nous dit l’importance du « clair-obscur » dans l’esthétique japonaise. En guise de présentation elle nous en a lu un extrait que voici :

Toujours pour mettre en lumière l’actualité du livre Yassi avait choisi de partager avec nous la publication de trois livres qui nous font connaître l’esprit et les arts du Japon. Il s’agissait d’une première publication, d’une ré-édition et d’une nouvelle traduction qu’elle nous recommandait vivement. Elle a commencé par nous parler de la nouvelle traduction réalisée par Ryoko Sekiguchi et Patrick Honoré de l' »Éloge de l’ombre » de Tanizaki, paru désormais sous le titre « Louange de l’ombre ». Ecrit en 1933 et traduit pour la première fois en français en 1977 le récit nous dit l’importance du « clair-obscur » dans l’esthétique japonaise. En guise de présentation elle nous en a lu un extrait que voici :

Lorsque, me tenant devant un bol de soupe, je laisse le chuintement à peinte perceptible du bol imprégner mes oreilles comme les stridulations d’un insecte dans le lointain, je savoure à l’avance le goût de ce que je suis sur le point d’avaler sans ouvrir encore le récipient, et je suis au bord de l’extase. Cette sensation doit être proche de l’oubli de soi que les pratiquants de la cérémonie du thé connaissent quand le son de l’eau frémissante fait chevaucher leur imagination sur le vent caressant les pins d’Onoe. On dit que la cuisine japonaise ne se mange pas, elle se regarde ; pour ma part, plutôt que regardée, je dirais que la cuisine japonaise est faite pour être méditée. Et cela vient de la musique silencieuse que composent ensemble la lueur de la chandelle et la laque du bol.

Natsume Sôseki dans « Oreiller d’herbe » fait l’éloge de la couleur d’une pâte de fruit yôkan, couleur méditative s’il en est. Sa surface translucide et nuageuse comme du jade qui boit la lumière du soleil jusque dans ses profondeurs semble dégager en même temps une lueur rêveuse ; jamais vous ne trouverez une telle complexité ni une telle profondeur de couleur dans une pâtisserie occidentale. Quelle superficialité, quelle banalité dans crèmes, en comparaison ! Et la couleur de peau du yôkan devient plus méditative encore quand celui-ci est dressé dans un plat couvert, en laque, dans la pénombre de laquelle il se distinguera à peine.Lorsqu’on porte en bouche cette chose fraîche et lisse, c’est comme si la pénombre de la pièce entière se transformait en une masse de douceur fondant sous la langue, et quand bien même le yôkan ne serait pas si bon que cela, sa saveur touche à une sensation de profondeur presque extra-ordinaire.

Sans doute tous les pays du monde travaillent-ils les couleurs de leurs préparations culinaires de façon à les harmoniser aux teintes de l’environnement et des couverts. Pour ce qui est de la cuisine japonaise, en tout cas, l’appétit vous quittera à moitié si elle vous est servie dans une assiette blanche sous une lumière crue.

Yassi a poursuivi sa présentation des livres racontant joliment l’esprit japonais en nous parlant justement de la ré-édition du récit de Natsume Sôseki. Les éditions Philippe Picquier, spécialisées dans les écrits d’Asie, ont conçu une nouvelle couverture pour ce très joli écrit où le narrateur se rend dans des thermes et y rencontre une femme. L’écrivain, poète et peintre japonais a rédigé ce texte sur son lit d’hôpital. Ne sachant s’il allait être rétabli de sa maladie, il a su capturer à merveilles l’essence de l’éphémère de la vie dans ce récit. Chaque mot, chaque phrase et image restituée sont d’une poésie hors du commun et font la part belle à l’esthétique japonaise.

Yassi a poursuivi sa présentation des livres racontant joliment l’esprit japonais en nous parlant justement de la ré-édition du récit de Natsume Sôseki. Les éditions Philippe Picquier, spécialisées dans les écrits d’Asie, ont conçu une nouvelle couverture pour ce très joli écrit où le narrateur se rend dans des thermes et y rencontre une femme. L’écrivain, poète et peintre japonais a rédigé ce texte sur son lit d’hôpital. Ne sachant s’il allait être rétabli de sa maladie, il a su capturer à merveilles l’essence de l’éphémère de la vie dans ce récit. Chaque mot, chaque phrase et image restituée sont d’une poésie hors du commun et font la part belle à l’esthétique japonaise.

Pour finir elle nous a parlé de l’essai d’Akira Mitzubayashi que le lectorat français connaissait pour son récit « Une langue venue d’ailleurs » paru en 2011 et préfacé par Daniel Pennac où l’auteur nous parle de la langue française, de son rapport à cette langue comparativement à sa langue d’origine. Dans son nouvel essai paru sous le titre « Dans les eaux profondes » il nous raconte la relation qu’entretiennent les japonais avec l’eau, les bains. Encore une fois il met en lumière la vision japonaise en toutes choses. Voici ce que nous dit l’éditeur (arléa) à son sujet :

Pour finir elle nous a parlé de l’essai d’Akira Mitzubayashi que le lectorat français connaissait pour son récit « Une langue venue d’ailleurs » paru en 2011 et préfacé par Daniel Pennac où l’auteur nous parle de la langue française, de son rapport à cette langue comparativement à sa langue d’origine. Dans son nouvel essai paru sous le titre « Dans les eaux profondes » il nous raconte la relation qu’entretiennent les japonais avec l’eau, les bains. Encore une fois il met en lumière la vision japonaise en toutes choses. Voici ce que nous dit l’éditeur (arléa) à son sujet :

» Le bain japonais est un élément de civilisation, au même titre que la cérémonie de thé, les haïkus ou la voie des fleurs. Si le bain est d’abord associé aux yeux d’un occidental à l’idée de propreté, il est au Japon un savoir-vivre raffiné, poétique, qui rend possible la rencontre de l’autre dans un cadre intime et bienveillant.

Si le bain est d’abord associé aux yeux d’un occidental à l’idée de propreté, il est au Japon un savoir-vivre raffiné, poétique, qui rend possible la rencontre de l’autre dans un cadre intime et bienveillant.

Comme Tanizaki, dans son Éloge de l’ombre, Akira Mizubayashi nous livre dans cette évocation des eaux profondes, le secret d’un cœur japonais mais aussi la vigilance critique d’un homme de son temps dans un pays en crise. »

L’évocation de ces livres nous a valu des discussions sur le Japon. Chantal qui connaît ce pays pour y avoir voyagé nous disait que ce Japon des livres n’était plus tant présent dans le Japon actuel. Aucune des autres personnes présentes n’avait visité ce pays mais Yassi complétait son dire en s’appuyant sur le voyage de sa soeur là-bas en ce mois d’avril. Il lui semblait que deux Japons se côtoyaient encore aujourd’hui, celui traditionnel que nous racontent ces livres, et celui contemporain, à la pointe des technologies et de la modernité. Elle nous restituait les expériences de sa soeur qui laissent à penser que la modernité insérée dans le quotidien des japonais de notre ère s’intégrait malgré tout dans un rythme lent où un flot maîtrisé et patient des rituels et processus d’antan restait indétrônable.

Et Yassi en est arrivée alors au livre qu’elle tenait à nous recommander parmi ses lectures du mois. Très loin du Japon, nous avons été subitement parachutés dans les Etats-Unis du vingtième siècle avec le roman de Karen Joy Fowler « Nos années sauvages ». L’écrivaine s’appuie sur des faits réels où des études scientifiques ont invité plusieurs dizaines de familles à accueillir et élever en leur sein un chimpanzé. Les enfants des familles en question ont grandi avec « un frère » ou « une soeur » autre. La narratrice du roman raconte son histoire et progressivement, au fil du récit, le lecteur réalise que la soeur dont il est question dans le livre n’est pas un être humain mais un chimpanzé. Ce vécu a laissé bien des traces malencontreuses sur la psychologie tant de la petite fille que du singe. Et le talent littéraire de l’auteur transporte le lecteur dans une histoire hors normes.

Et Yassi en est arrivée alors au livre qu’elle tenait à nous recommander parmi ses lectures du mois. Très loin du Japon, nous avons été subitement parachutés dans les Etats-Unis du vingtième siècle avec le roman de Karen Joy Fowler « Nos années sauvages ». L’écrivaine s’appuie sur des faits réels où des études scientifiques ont invité plusieurs dizaines de familles à accueillir et élever en leur sein un chimpanzé. Les enfants des familles en question ont grandi avec « un frère » ou « une soeur » autre. La narratrice du roman raconte son histoire et progressivement, au fil du récit, le lecteur réalise que la soeur dont il est question dans le livre n’est pas un être humain mais un chimpanzé. Ce vécu a laissé bien des traces malencontreuses sur la psychologie tant de la petite fille que du singe. Et le talent littéraire de l’auteur transporte le lecteur dans une histoire hors normes.

Nous sommes restés très longtemps à parler de ce livre, à nous insurger contre les méfaits de ces études scientifiques et à tenter de comprendre aussi… Nous étions tous heurtés par la portée de cette histoire. Certains parmi nous, comme Chantal, étaient plongés dans l’émotion face au traitement terrible que ce fait divers imposait aux enfants des familles, et d’autres, comme Carole et Don François, tentaient d’analyser la chose, se demandant s’il fallait lire dans cette histoire une proposition d’acceptation de « l’altérité ». Bien entendu aucune conclusion hâtive ne pouvait être tirée sans avoir lu le livre. Et Yassi nous disait d’ailleurs que l’écrivaine ne cherchait pas à se prononcer. Avec une grande neutralité et distance peut-être feinte l’histoire nous était transmise. Au lecteur de s’en faire sa propre lecture. Néanmoins elle nous disait qu’elle avait l’intention de se plonger dans l’oeuvre de Karen Joy Fowler qui l’avait fortement impressionnée par la qualité de son travail, par le talent dont elle faisait preuve dans sa manière d’organiser le récit, de déployer un lexique et un vocabulaire adéquats et de nous rendre tous les personnages attachants au plus haut point.

Elle a laissé alors la parole aux lecteurs et lectrices présents…

Et c’est Simone qui s’est engagée dans la présentation d’un livre et d’un écrivain qu’elle avait découvert avec grand plaisir. C’est tout à fait impossible de vous restituer le récit de Simone. C’est un conteur d’histoires que nous avons eu face à nous en la personne de Simone, tout le temps où elle nous parlait de « La rose de Saragosse » de Raphaël Jerusalmy. Nous étions littéralement pendus à ses lèvres, happés par la tonalité de sa voix, par les mots qu’elle sélectionnait patiemment pour mettre en lumière son propos. Elle a eu l’art de nous dire « presque rien » de l’histoire et de nous donner pourtant envie, immédiatement, de nous plonger dedans ! Elle nous a tenus en haleine en nous disant que l’histoire se déroulait en 1485, en Espagne, du temps de l’Inquisition et que le personnage principal était une représentation parfaite du mal et de la laideur, un brigand au service des inquisiteurs cherchant à infiltrer les familles qu’il pourrait dénoncer pour l’autodafé et les bûchers à venir. Or cet homme balafré, sale et indélicat était tout de même frappé d’un don sublime : il savait dessiner avec grâce ! Et cet homme rencontre au sein de ces familles qu’il désire désigner comme coupables une jeune femme, qui elle, est la grâce incarnée…

Et c’est Simone qui s’est engagée dans la présentation d’un livre et d’un écrivain qu’elle avait découvert avec grand plaisir. C’est tout à fait impossible de vous restituer le récit de Simone. C’est un conteur d’histoires que nous avons eu face à nous en la personne de Simone, tout le temps où elle nous parlait de « La rose de Saragosse » de Raphaël Jerusalmy. Nous étions littéralement pendus à ses lèvres, happés par la tonalité de sa voix, par les mots qu’elle sélectionnait patiemment pour mettre en lumière son propos. Elle a eu l’art de nous dire « presque rien » de l’histoire et de nous donner pourtant envie, immédiatement, de nous plonger dedans ! Elle nous a tenus en haleine en nous disant que l’histoire se déroulait en 1485, en Espagne, du temps de l’Inquisition et que le personnage principal était une représentation parfaite du mal et de la laideur, un brigand au service des inquisiteurs cherchant à infiltrer les familles qu’il pourrait dénoncer pour l’autodafé et les bûchers à venir. Or cet homme balafré, sale et indélicat était tout de même frappé d’un don sublime : il savait dessiner avec grâce ! Et cet homme rencontre au sein de ces familles qu’il désire désigner comme coupables une jeune femme, qui elle, est la grâce incarnée…

Mais là où Simone nous a encore plus surpris, c’est lorsqu’elle nous a parlé de l’écrivain et de son passé. Cet homme à la plume fine et délicieuse a été un soldat israélien et un agent du Mossad ! Yassi qui en général a l’amabilité de laisser les autres personnes présentes prendre les livres présentés pour les lire, cette fois s’est emparée du livre sans laisser de temps aux autres lecteurs de se manifester. Elle nous a néanmoins promis de le lire très vite et de le rendre aussitôt disponible à la bibliothèque. Depuis elle a lu le livre et vous en parle dans cet article. Elle reconnaît n’avoir pas réussi à révéler aussi peu de choses de l’histoire que Simone le jour de notre rencontre…

C’est Hélène qui a ensuite pris la parole. En très grand lectrice qu’elle est elle nous a présenté bien des livres passionnants, aussi divers et variés par leurs sujets que leurs provenances. Elle a commencé par nous parler de « l’Art de perdre » d’Alice Zeniter qui avait tenu le haut de l’affiche un long temps de la rentrée littéraire de cet automne/hiver. Sélectionné par la plupart des prix littéraires il avait remporté au final le Goncourt des lycéens, que nous estimons tous être une valeur sûre. La jeune femme fait le récit de la vie de familles d’algériens exilés en France que l’on connaît sous l’appellation de harkis. Ces algériens qui se sont battus aux côtés des français, qui ont été obligés de migrer à l’indépendance n’ont pas été bien compris par leur terre d’asile. Hélène nous confirmait que le récit était aussi touchant et bien mené que les critiques littéraires le disaient, et nous confrontait à une problématique malheureuse.

C’est Hélène qui a ensuite pris la parole. En très grand lectrice qu’elle est elle nous a présenté bien des livres passionnants, aussi divers et variés par leurs sujets que leurs provenances. Elle a commencé par nous parler de « l’Art de perdre » d’Alice Zeniter qui avait tenu le haut de l’affiche un long temps de la rentrée littéraire de cet automne/hiver. Sélectionné par la plupart des prix littéraires il avait remporté au final le Goncourt des lycéens, que nous estimons tous être une valeur sûre. La jeune femme fait le récit de la vie de familles d’algériens exilés en France que l’on connaît sous l’appellation de harkis. Ces algériens qui se sont battus aux côtés des français, qui ont été obligés de migrer à l’indépendance n’ont pas été bien compris par leur terre d’asile. Hélène nous confirmait que le récit était aussi touchant et bien mené que les critiques littéraires le disaient, et nous confrontait à une problématique malheureuse.

Elle nous a ensuite recommandé « La porte » de Magda Szabo. Nous en avions parlé l’année dernière dans notre club de lecture. Yassi qui nous l’avait fortement recommandait rejoignait Hélène pour dire que c’était un grand livre. Elle était contente aussi qu’Hélène ait lu un autre roman de l’écrivaine hongroise paru récemment « Abigaël » qu’elle avait à coeur de lire. Or Hélène l’avait trouvé moins bon que le précédent. Notons que la maison Viviane Hamy publie un grand nombre de romans de Magda Szabo (décédée en 2007) depuis plusieurs années.

Elle nous a ensuite recommandé « La porte » de Magda Szabo. Nous en avions parlé l’année dernière dans notre club de lecture. Yassi qui nous l’avait fortement recommandait rejoignait Hélène pour dire que c’était un grand livre. Elle était contente aussi qu’Hélène ait lu un autre roman de l’écrivaine hongroise paru récemment « Abigaël » qu’elle avait à coeur de lire. Or Hélène l’avait trouvé moins bon que le précédent. Notons que la maison Viviane Hamy publie un grand nombre de romans de Magda Szabo (décédée en 2007) depuis plusieurs années.

Hélène nous a ensuite conseillé de lire « Le Pont sur la Drina » d’Ivo Andric. Yassi nous disait qu’elle avait le livre chez elle depuis un petit moment mais qu’elle avait peur de le lire et d’y rencontrer trop de violence. Don François qui l’avait également lu l’a rassurée et en a profité pour nous détailler son contenu.  Il nous a dit que l’écrivain mettait ce pont de la rivière Drina au centre de son livre pour conter toute la vie qui s’est déroulée là et dépeindre par cet artifice l’histoire de la région, mais que c’était justement très joliment mis en scène parce que la vie bat son plein sur ce pont historique. Les hommes s’y retrouvent pour causer, pour boire, pour fumer, pour jouer aux cartes et pour écouter les proclamations des maîtres successifs du pays, Ottomans puis Austro-Hongrois. C’est une chronique de quatre siècles, mêlant la légende à l’histoire, la drôlerie à la dévastation. Rappelons qu’Ivo Andric est un Nobel de littérature (1961), bosniaque par sa naissance, croate par son origine, et serbe par ses engagements d’alors, son récit de ce pont détruit en 1945 sonnerait aujourd’hui comme mystérieusement prophétique…

Il nous a dit que l’écrivain mettait ce pont de la rivière Drina au centre de son livre pour conter toute la vie qui s’est déroulée là et dépeindre par cet artifice l’histoire de la région, mais que c’était justement très joliment mis en scène parce que la vie bat son plein sur ce pont historique. Les hommes s’y retrouvent pour causer, pour boire, pour fumer, pour jouer aux cartes et pour écouter les proclamations des maîtres successifs du pays, Ottomans puis Austro-Hongrois. C’est une chronique de quatre siècles, mêlant la légende à l’histoire, la drôlerie à la dévastation. Rappelons qu’Ivo Andric est un Nobel de littérature (1961), bosniaque par sa naissance, croate par son origine, et serbe par ses engagements d’alors, son récit de ce pont détruit en 1945 sonnerait aujourd’hui comme mystérieusement prophétique…

L’assemblée présente en a retenu que c’était un livre à lire, assurément. Et puis naturellement, nous avons parlé de l’éx-yougoslavie, des croates – les intellectuels (et peut-être aussi fourbes?) – et des serbes, les « bras » du pays…

Pour finir Hélène nous a parlé de « Zouleika, ouvre les yeux » et des écrits de Svetlana Alexievitch. Vous pourrez lire le paragraphe détaillant le contenu de ce roman dans le compte-rendu de notre club de lecture du 23 février 2018. Mais Hélène nous disait qu’elle avait surtout aimé les descriptions des paysages de la taïga qui lui rappelaient un des premiers écrits d’Emmanuel Carrère (serait-ce « le roman russe »?), et le récit de Sylvain Tesson « Dans les forêts de Sibérie ».

Nous voilà alors partis dans les évocations des livres de Sylvain Tesson et de son aventure de vie. Car l’homme est hors de l’ordinaire, et sa vie ne vient qu’en confirmation de ce constat. Nous avons rappelé qu’il était donné pour mort suite à son accident d’escalade il y a deux ans. Et alors qu’il était immobilisé de la moitié de son corps, il a opté pour une forme de ré-éducation très propre à lui : partir sur les chemins, seul et à pied, pour traverser la France entière. Cette marche dans les « chemins noirs », routes et sentiers non répertoriés dans les cartes de France, fait l’objet de son dernier livre « Sur les chemins noirs ». Simone nous disait que c’était un livre magnifique. Et bien entendu nous avons reparlé du livre qu’évoquait Hélène, où de son âme russe profonde et énigmatique il avait affronté le froid sibérien en s’installant seul dans une petite cabane de bois sur le lac Baïkal, muni de caisses de vodka, six mois durant !

Nous voilà alors partis dans les évocations des livres de Sylvain Tesson et de son aventure de vie. Car l’homme est hors de l’ordinaire, et sa vie ne vient qu’en confirmation de ce constat. Nous avons rappelé qu’il était donné pour mort suite à son accident d’escalade il y a deux ans. Et alors qu’il était immobilisé de la moitié de son corps, il a opté pour une forme de ré-éducation très propre à lui : partir sur les chemins, seul et à pied, pour traverser la France entière. Cette marche dans les « chemins noirs », routes et sentiers non répertoriés dans les cartes de France, fait l’objet de son dernier livre « Sur les chemins noirs ». Simone nous disait que c’était un livre magnifique. Et bien entendu nous avons reparlé du livre qu’évoquait Hélène, où de son âme russe profonde et énigmatique il avait affronté le froid sibérien en s’installant seul dans une petite cabane de bois sur le lac Baïkal, muni de caisses de vodka, six mois durant !

Mais nous n’avions pas fini de faire le tour de mille livres et écrivains du monde car alors c’est Florence qui a pris la parole, et en effet elle avait lu bien des livres en ce mois écoulé. Suite aux conversations du dernier club de lecture elle avait eu envie de se plonger dans l’oeuvre de Philip Roth. Ne faisant pas les choses à moitié elle en avait lu trois, mais elle avait lu aussi « La malédiction d’Edgar » de Marc Dugain et « L’ombre sur la lune » d’Agnès Mathieu-Daudé !

Elle a commencé par nous parler du roman de Marc Dugain, que nous étions plusieurs dans l’assemblée à avoir lu. Elle nous a dit avoir été transportée par le récit, et enfin charmée par le talent littéraire et documentaire de l’auteur. Cela nous a valu bien des commentaires sur le phénomène raconté dans le livre : le « règne » de l’abominable Edgar Hoover, à la tête du FBI une vie durant qui avait fait et défait les présidents de son pays et d’ailleurs… Bien-sûr elle le recommandait à ceux qui ne l’avaient pas lu.

Elle a commencé par nous parler du roman de Marc Dugain, que nous étions plusieurs dans l’assemblée à avoir lu. Elle nous a dit avoir été transportée par le récit, et enfin charmée par le talent littéraire et documentaire de l’auteur. Cela nous a valu bien des commentaires sur le phénomène raconté dans le livre : le « règne » de l’abominable Edgar Hoover, à la tête du FBI une vie durant qui avait fait et défait les présidents de son pays et d’ailleurs… Bien-sûr elle le recommandait à ceux qui ne l’avaient pas lu.

Et elle nous a ensuite raconté les livres de Philip Roth : « Némésis », « L’indignation » et « La bête qui meurt ». Elle avait manifestement aimé la plume de l’écrivain.  Mais elle se prononçait très nettement pour les romans où le personnage principal était jeune (Indignation et Némésis), nous racontant l’art de l’écrivain pour dire les inhibitions et désinhibitions d’une génération d’américains, reflet de la société qui était ainsi mise à nu. Yassi confirmait que Philip Roth était en effet le premier écrivain américain à avoir osé entreprendre d’écrire des scènes d’amours, chose bien choquante pour les américains pudibonds de l’époque (et peut-être même encore d’aujourd’hui). Ses deux livres préférés parmi les trois qu’elle avait lus étaient donc « Némésis » et « Indignation ». Elle saluait aussi l’art de Philip Roth de savoir évoquer et transmettre tant de choses en si peu de mots, rappelant en effet que ses livres forment toujours des volumes plutôt fins… c’est une plume qui perce l’homme avec une profondeur de perception remarquable. En parlant de Philip Roth nous avons rappelé qu’il avait cessé d’écrire en se tenant à l’annonce qu’il avait faite il y a quelques années.

Mais elle se prononçait très nettement pour les romans où le personnage principal était jeune (Indignation et Némésis), nous racontant l’art de l’écrivain pour dire les inhibitions et désinhibitions d’une génération d’américains, reflet de la société qui était ainsi mise à nu. Yassi confirmait que Philip Roth était en effet le premier écrivain américain à avoir osé entreprendre d’écrire des scènes d’amours, chose bien choquante pour les américains pudibonds de l’époque (et peut-être même encore d’aujourd’hui). Ses deux livres préférés parmi les trois qu’elle avait lus étaient donc « Némésis » et « Indignation ». Elle saluait aussi l’art de Philip Roth de savoir évoquer et transmettre tant de choses en si peu de mots, rappelant en effet que ses livres forment toujours des volumes plutôt fins… c’est une plume qui perce l’homme avec une profondeur de perception remarquable. En parlant de Philip Roth nous avons rappelé qu’il avait cessé d’écrire en se tenant à l’annonce qu’il avait faite il y a quelques années.

Mais nous avons interrompu le récit de Florence. Enthousiasmés par sa verve, et portée dans la discussion sur les grands écrivains dont on aimait parcourir l’oeuvre, Marie-Magdalena a repensé à un de ses écrivains favoris, Panait Istraty. Surpris que Yassi ne l’ait jamais lu Don François s’est joint à Marie-Magdeleine pour vanter la beauté de ses romans. Marie-Magdeleine disait que c’était un grand Tolstoi, Don François qu’il était doublé d’un grand Jack London ! Et Yassi était atterrée de ne pas connaître cette plume… Aurons-nous jamais fini d’explorer les grandes oeuvres et les écrivains méritants. Certes non ! Et pour notre plus grand bonheur.

Mais nous avons interrompu le récit de Florence. Enthousiasmés par sa verve, et portée dans la discussion sur les grands écrivains dont on aimait parcourir l’oeuvre, Marie-Magdalena a repensé à un de ses écrivains favoris, Panait Istraty. Surpris que Yassi ne l’ait jamais lu Don François s’est joint à Marie-Magdeleine pour vanter la beauté de ses romans. Marie-Magdeleine disait que c’était un grand Tolstoi, Don François qu’il était doublé d’un grand Jack London ! Et Yassi était atterrée de ne pas connaître cette plume… Aurons-nous jamais fini d’explorer les grandes oeuvres et les écrivains méritants. Certes non ! Et pour notre plus grand bonheur.

Florence a alors repris la parole et nous a parlé passionnément du roman d’Agnès Mathieu -Daudé. Cette jeune écrivaine qui est conservateur de musée nous livre un roman délicieux, empreint de légèreté et d’humour. Elle réunit deux personnages qui en tant que tel ne peuvent sortir que de la plume d’un écrivain tant leurs contours semblent proches de la caricature : un fils de mafieux sicilien aguerri au meurtre sans états d’âmes, et une assistante à la conservation des oeuvres d’art, cultivée et raffinée d’esprit, éprise d’un footballeur catalan ! L’un doit voler une toile de grande valeur, l’autre doit la protéger, et ils deviendront complices contre vents et marrées, mais non point aux confins de l’enfer… Eh oui, ça fait du bien de lire parfois des récits qui s’éloignent de la réalité et déploient le grand talent littéraire nécessaire pour ce faire. Nous retiendrons donc « L’ombre sur la lune » que Florence nous recommandait. Et noterons que la SGDL (Société des Gens de Lettres) a primé le premier roman d’Agnès Mathieu-Daudé, « Le marin chilien ».

Florence a alors repris la parole et nous a parlé passionnément du roman d’Agnès Mathieu -Daudé. Cette jeune écrivaine qui est conservateur de musée nous livre un roman délicieux, empreint de légèreté et d’humour. Elle réunit deux personnages qui en tant que tel ne peuvent sortir que de la plume d’un écrivain tant leurs contours semblent proches de la caricature : un fils de mafieux sicilien aguerri au meurtre sans états d’âmes, et une assistante à la conservation des oeuvres d’art, cultivée et raffinée d’esprit, éprise d’un footballeur catalan ! L’un doit voler une toile de grande valeur, l’autre doit la protéger, et ils deviendront complices contre vents et marrées, mais non point aux confins de l’enfer… Eh oui, ça fait du bien de lire parfois des récits qui s’éloignent de la réalité et déploient le grand talent littéraire nécessaire pour ce faire. Nous retiendrons donc « L’ombre sur la lune » que Florence nous recommandait. Et noterons que la SGDL (Société des Gens de Lettres) a primé le premier roman d’Agnès Mathieu-Daudé, « Le marin chilien ».

Et puisque nous étions plongés dans le romanesque, Chantal a attrapé la balle au rebond et nous a parlé du dernier écrit de Jean-Christophe Rufin « Le suspendu de Conakry ». L’écrivain retrouve apparemment sa plume des temps anciens où il aimait conter des histoires dont l’Histoire se mêle. Et la quatrième de couverture en atteste :

Comment cet Aurel Timescu peut-il être Consul de France ?

Avec son accent roumain, sa dégaine des années trente et son passé de pianiste de bar, il n’a pourtant rien à faire au Quai d’Orsay. Il végète d’ailleurs dans des postes subalternes.

Cette fois, il est en Guinée, lui qui ne supporte pas la chaleur. Il prend son mal en patience, transpire, boit du tokay et compose des opéras… Quand, tout à coup, survient la seule chose au monde qui puisse encore le passionner : un crime inexpliqué.

Suspendu, ce plaisancier blanc ? À quoi ? Au mât de son voilier, d’accord. Mais avant ? Suspendu à des événements mystérieux. À une preuve d’amour qui n’arrive pas. À un rêve héroïque venu de très loin… En tout cas, il est mort. Son assassinat resterait impuni si Aurel n’avait pas trouvé là l’occasion de livrer enfin son grand combat.

Contre l’injustice.

Naturellement nous avons fait le tour des autres romans de Jean-Christophe Rufin qui capturaient des saveurs proches. Nous avons retenu notamment son récent « Le tour du monde du roi Zibeline ».

Pour finir, et avant de clôturer notre club du mois Yassi a repris la parole pour partager avec nous quelques autres de ses lectures récentes.

Elle nous a d’abord parlé de Philippe Forest et de son dernier récit « L’oubli ». Elle nous recommandait vivement de lire de lui « Sarinagara ». Elle nous a ensuite parlé avec entrain de l’écrivain angolais lusophone José Eduardo Agualusa, et n’a pas lésiné sur les louanges en nous parlant du roman qu’elle venait de lire « La reine Ginga », et du précédent roman de cet écrivain « La théorie générale de l’oubli ».

Elle nous a d’abord parlé de Philippe Forest et de son dernier récit « L’oubli ». Elle nous recommandait vivement de lire de lui « Sarinagara ». Elle nous a ensuite parlé avec entrain de l’écrivain angolais lusophone José Eduardo Agualusa, et n’a pas lésiné sur les louanges en nous parlant du roman qu’elle venait de lire « La reine Ginga », et du précédent roman de cet écrivain « La théorie générale de l’oubli ».

Elle a terminé en disant quelques mots sur « Monsieur Origami », premier roman de Jean-Marc Cécy qui vient de sortir en poche.

Elle aurait voulu nous parler aussi de Milena Agus. Elle venait de lire son dernier roman. Sachant que Don François venait de lire le dernier roman de Michela Murgia elle a proposé que lors d’une prochaine rencontre nous parlions de ces écrivaines sardes.

Voici les articles de Kimamori que vous pourrez lire sur les livres évoqués dans ce compte-rendu :

– Nos années sauvages de Karen Joy Fowler,

– Exit West de Mohsin Hamid,

– La porte de Magda Szabo,

– L’oubli de Philippe Forest,

– La reine Ginga de José Eduardo Agualusa,

– La théorie générale de l’oubli de José Eduardo Agualusa,

– Monsieur Origami de Jean-Marc Cécy,

– La rose de Saragosse de Raphaël Jerusalmy,

– L’ombre sur la lune d’Agnès Mathieu-Daudé,

– Le jardin des brumes du soir de Tan Twan Eng.

Vous trouverez ici le détail sur les prix évoqués :

– Le prix littéraire de la Brasserie Barbès (livres mettant la musique à l’honneur),

– Prix de littérature asiatique Emile Guimet.

Vous pourrez écouter Ryoko Sekiguchi parler de l’essai « Louange de l’ombre » et de la cuisine japonaise dans cette émission de France Culture.

Parmi les titres évoqués dans ce compte-rendu, les livres suivants sont disponibles à la bibliothèque de Porto-Vecchio :

– Vernon Subutex 1 de Virginie Despentes,

– La rose de Saragosse de Raphaël Jerusalmy,

– L’art de perdre d’Alice Zeniter,

– Dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson,

– Sur les chemins noirs de Sylvain Tesson,

– Indignation de Philip Roth,

– Némésis de Philip Roth,

– La bête qui meurt de Philip Roth,

– La malédiction d’Edgar de Marc Dugain,

– L’ombre sur la lune d’Agnès Mathieu-Daudé,

– Le tour du monde du roi Zibeline de Jean-Christophe Rufin.

Les illustrations présentées dans cet article, hormis les couvertures de livres et photos d’écrivains, sont les oeuvres de :

– Philip Taaffe,

– Collection personnelle de laques de Ryoko Sekiguchi,

– Andy Friedman (illustration de Philip Roth paru dans le New Yorker).