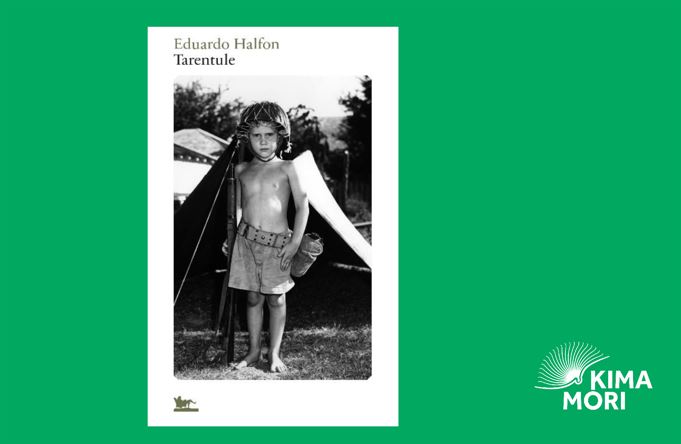

Une bien étrange colonie de vacances

Le déguisement est ici celui que porte Samuel Blum, directeur d’un camp de vacances pour enfants juifs dans lequel les parents d’Eduardo les ont inscrits, son frère et lui. Nous ne dirons pas grand-chose de ce déguisement afin de ne pas déflorer une intrigue que l’on espère purement fictive. Disons simplement que la tarentule qui donne son titre au livre, et qui marche sur le bras gauche de Samuel a de quoi effrayer, doublement. Elle se distingue sur un brassard rouge et noir. Des couleurs pas spécialement neutres.

Quand débute l’histoire, les frères Halfon, la sœur et leurs parents habitent depuis trois ans aux États-Unis. On est dans les année quatre-vingt, ils ont fui le Guatemala alors déchiré par la dictature et la guerre civile. Eduardo a treize ans. Il tient résolument à se démarquer des siens. Il a presque oublié l’espagnol, sa langue maternelle, et se tient éloigné du judaïsme familial. En diverses occasions, par son refus d’aller à la synagogue ou pour un fou rire mal interprété par sa mère tandis qu’ils regardent une série télévisée, il choque.

Bien évidemment, il refuse de retourner au Guatemala pour participer à ce camp de vacances. On ne pourra lui donner tort, à la lecture des événements qui s’y produisent, et ce dès la première ligne du récit : « Ils nous ont réveillés en criant ». Ils, c’est donc Samuel Blum et ses assistants, les moniteurs de la colonie. Les cris rappellent au narrateur la façon trop fréquente qu’a son père de s’adresser à lui.

Le réveil brutal est suivi de la soudaine transformation d’un camp de vacances en stage militaire. Il faut apprendre aux enfants, dont certains sont très jeunes, à se défendre et à survivre dans des conditions extrêmes. Ils doivent donc se débrouiller dans une nature hostile avec très peu de ressources, mais ils subissent aussi humiliations, brimades et punitions. Les plus fragiles s’effondrent, certains se rebellent et un certain Martinez est de ceux-là, qui est prêt à se battre pour s’opposer au système mis en place. Eduardo choisira une autre voie, annoncée dans l’exergue du récit par une phrase d’Alejandra Pizarnik, écrivaine argentine : « J’ai hérité de mes ancêtres l’envie de fuir ».

La judéité est au cœur de l’œuvre de Halfon comme l’est son identité guatémaltèque. A diverse reprises dans Tarentule, des Indiens lui viennent en aide ou jouent un rôle important. Deux hommes vêtus d’uniforme dépareillés, déguisés pourrait-on dire, apparaissent au moment où, épuisé et blessé, l’adolescent est au cœur de la forêt tropicale. L’enfant ne sait s’il doit se méfier de ces hommes ou avoir confiance : rebelles ? soldats du gouvernement ? Et quelle différence au fond ?

On songe à une réponse qu’il donne un soir à Paris, lors d’une soirée. On l’interroge sur les livres non lus qui avaient le plus influencé son travail d’écrivain : « La Torah et le Popol-Vuh, le livre des Juifs et celui des Guatémaltèques qu’il porte en [lui] : « les deux piliers sur lesquels est construite ma maison. Une maison que depuis l’enfance pour une raison que j’ignore, j’ai toujours eu besoin de détruire ou du moins d’abandonner ».

L’écrivain bâtit une autre maison depuis La pirouette et surtout Monastère. C’est une maison dont on a envie de connaitre toutes les pièces, les unes après les autres. Tarentule en ouvre une nouvelle.

TARENTULE

TARENTULE

(Tarántula)

Eduardo Halfon

Traduit de l'espagnol (Guatemala) par David Fauquemberg

éd. La Table Ronde 2024 (v.o. 2024)

Lauréat Prix Médicis étranger 2024

Article de Norbert Czarny.

Norbert CZARNY a enseigné les Lettres en collège, il est critique littéraire et écrivain. Ses articles sont disponibles à La Quinzaine littéraire, En attendant Nadeau et L’École des Lettres. Son dernier livre, Mains, fils, ciseaux, éditions Arléa, est paru en 2023.