« Il suffit qu'elle lisse le col de ma chemise pour que, de ce simple geste, tout s'apaise dans l'univers. »

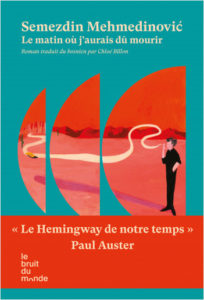

La maison d'édition marseillaise le bruit du monde s'est créée cette année. Les premiers livres parus chez eux touchent le cœur du lecteur, quel que soit le sujet, le lieu, le contexte du roman. On pourrait dire que les livres édités par eux sont littérature, telle qu'on désire la rencontrer et la vivre. Le jour où j'aurais dû mourir de l'écrivain bosnien Semezdin Mehmedinovic en est l'exemple parfait. J'ai été transportée, j'ai ri et j'ai pleuré ; j'ai médité et je me suis souvenue .. de l'essentiel. Alors si vous vous demandez quelle direction prendre pour retrouver le sens de la tendresse, de l'amour, de l'humanité, eh bien, je vous inviterais vivement à emprunter le chemin de ce livre.

Le matin où j'aurais dû mourir nous raconte une vie ; une vie d'homme, de père, d'époux. Le narrateur et écrivain nous rapporte trois moments cruciaux de sa vie, la cinquantaine passée, qui forment les trois parties du livre (regroupées sous les titres : Mehmed, Le bandana rouge et Flocon de neige). Dans Mehmed nous le verrons traverser une crise cardiaque. Dans Le bandana rouge il est tout juste remis et se lance dans une escapade en Arizona avec son fils. Dans Flocon de neige son épouse a un AVC et il l'accompagne pas à pas. À chaque étape une exploration de la mémoire et de l'oubli occupera le narrateur et nous permettra de revoir le film de sa vie, d'apprendre par bribes les étapes et rebondissements de son vécu de bosnien, d'écrivain, et du parcours des poètes de la vie que sont l'homme Semezdin, la femme Sanja, le fils Harun. Nous visiterons à l'unisson de notre narrateur le long siège de Sarajevo, un exil aux États-Unis et les décennies de séjour dans cette terre où il ne se reconnait pas. Tout ce temps, résonne sa patrie : la langue, les mots, les arts ; cette terre commune porte Semezdin, Sanja et Harun au-delà de l'oubli et du néant envahissant.

Le matin où j'aurais dû mourir nous raconte une vie ; une vie d'homme, de père, d'époux. Le narrateur et écrivain nous rapporte trois moments cruciaux de sa vie, la cinquantaine passée, qui forment les trois parties du livre (regroupées sous les titres : Mehmed, Le bandana rouge et Flocon de neige). Dans Mehmed nous le verrons traverser une crise cardiaque. Dans Le bandana rouge il est tout juste remis et se lance dans une escapade en Arizona avec son fils. Dans Flocon de neige son épouse a un AVC et il l'accompagne pas à pas. À chaque étape une exploration de la mémoire et de l'oubli occupera le narrateur et nous permettra de revoir le film de sa vie, d'apprendre par bribes les étapes et rebondissements de son vécu de bosnien, d'écrivain, et du parcours des poètes de la vie que sont l'homme Semezdin, la femme Sanja, le fils Harun. Nous visiterons à l'unisson de notre narrateur le long siège de Sarajevo, un exil aux États-Unis et les décennies de séjour dans cette terre où il ne se reconnait pas. Tout ce temps, résonne sa patrie : la langue, les mots, les arts ; cette terre commune porte Semezdin, Sanja et Harun au-delà de l'oubli et du néant envahissant.

Il n'y a pas un seul mot, pas une seule phrase dans le récit qui ne soit pensé. Rien n'est insipide ou banal, et pourtant tout est dit avec simplicité, nous est presque chuchoté à l'oreille sans prétention. L'ensemble s'avère poignant. L'invisible et l'indicible s'offre ainsi en miroir d'une humanité si simple à atteindre et régulièrement hors d'accès. Les détails seuls nous permettent de déceler le bonheur, le chagrin, le choc, la douceur.

« Cette dernière semaine, pendant notre voyage, j'ai écrit ce journal, qui n'a sans doute d'importance que pour moi. Et peut-être qu'il en aura pour toi, car il a été écrit pour un lecteur, pour toi. C'était important pour moi de cacher les quelques phrases que je voulais te dire ici dans une multitude d'autres. Tu n'auras pas de mal à les trouver. Si tu ne les trouves pas, ça voudra dire que tu ne l'auras pas lu. Et c'est toujours une possibilité pour chaque texte : qu'il ne soit pas lu. Les livres sont plus seuls que les gens. »

La première partie du livre ne compte qu'une petite trentaine de pages. La deuxième partie est la plus longue, et elle est relevée de dessins. Car tout au long de leur périple, Harun travaille : il réalise un reportage photo. Pendant ce temps le père dessine et nous offre de lire ces illustrations parfois enfantines et parfois énigmatiques. Ils font un chemin de mémoire ensemble, le père ressentant le désir de lui dire tout ce qu'il n'a encore jamais eu l'occasion de dire. Mais, en même temps, le narrateur va à la pêche : il sonde tout cela qui a été oublié, par lui ou par son fils. Et le suc se découpe par ce nouveau territoire commun rebâti des scènes et images que l'un ou l'autre remontent des nimbes de l'oubli.

La première partie du livre ne compte qu'une petite trentaine de pages. La deuxième partie est la plus longue, et elle est relevée de dessins. Car tout au long de leur périple, Harun travaille : il réalise un reportage photo. Pendant ce temps le père dessine et nous offre de lire ces illustrations parfois enfantines et parfois énigmatiques. Ils font un chemin de mémoire ensemble, le père ressentant le désir de lui dire tout ce qu'il n'a encore jamais eu l'occasion de dire. Mais, en même temps, le narrateur va à la pêche : il sonde tout cela qui a été oublié, par lui ou par son fils. Et le suc se découpe par ce nouveau territoire commun rebâti des scènes et images que l'un ou l'autre remontent des nimbes de l'oubli.

« Les meilleures photographies sont toujours celles que l'on n'a pas prises. Et c'est bien comme ça. Tout n'a pas besoin de finir en photo. Le plus important doit rester dans les souvenirs. »

Et puis vient la troisième partie, ni très longue, ni brève. Cette dernière partie est grande ; elle est longue car elle ne se clôture pas. Les pages resteront encore à tourner, l'inachèvement sera soigneusement et vaillamment préservé.

« Le malheur nous a réduits à notre essence. Il ne reste plus rien de nous, à part l'amour. »

Cette troisième partie m'a tout particulièrement émue. Elle nous montre comme tout le chemin que l'on a pu faire dans sa vie prend son sens dans le temps, avec le temps, et se révèle à nous un beau jour par les yeux de l'amour. Une tendresse subite nous submerge au détour d'une phrase, un instant d'éternité nous serre le cœur par la grâce d'une image fugace, un geste du quotidien répété tant de fois lance son cri abyssal sans prévenir, et nous offre le sourire intérieur.

On dit souvent que l'on a aimé un livre. En réalité, c'est le livre en question qui a su nous aimer, nous envelopper par son amour grand. Nous sommes illuminés et heureux. Dans ces instants-là on sait, plus que jamais, que sans littérature on ne saurait vivre .. ou si mal, et si peu. Je vous recommande chaleureusement Le matin où j'aurais dû mourir de Semezdin Mehmedinovic qui m'a bercée et m'a bouleversée. En d'autres mots, j'ai aimé ce livre.

LE MATIN OÙ J'AURAIS DÛ MOURIR

LE MATIN OÙ J'AURAIS DÛ MOURIR

Semezdin Mehmedinovic

Traduit du bosnien par Chloé Billon

Les illustrations présentées dans l'article sont :

- Magritte revu par Martin et Roamcouch, sous le titre Son of a blue man,

- Peinture de Marlina Vera.

La photographie de l'auteur en tête de la page est d' © Edvin Kalic.

Cet article a été conçu et rédigé par Yassi Nasseri, fondatrice de Kimamori.